一般の最近のブログ記事

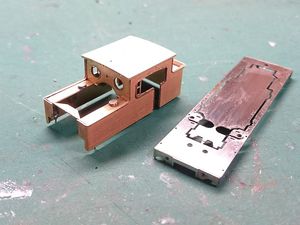

ヤフオクで手に入れた謎のステン9020の3Dキット。

クリエイトテラさんという名でBOOTHで出品しているという噂も。

とりあえず1912年から1923年までの基本型客車時代の

特別急行車両を1両でも手に入れたということで早速組み立てと塗装をしてみる。

まあ一体成型の3Dキットなので組み立てはあまりないが。

まずは全体にサーフェイサーを噴く。

ここで全体を細かいやすりでやすって

積層痕をきれいに消したいところなのだが

木造車で木目のディテールがあるので

大きなバリなどを取るにとどめておいた。

最近の光造形3D技術も大分こなれてきたので

特に気になるような深い積層痕はない・

ついに出た。KATOのEF55.

どうせなら使用用途が限られる復活仕様でなくて

戦前のどこかの仕様が良かった・・・・

とは言わないようにしよう。

従台車はずして付属のナックルではなく

まぐねナックルを付けて開放DU可能なようにする。

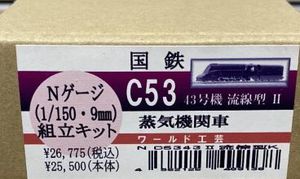

まずはケース、いきなり誤植

一番右の「ボイラー上部の給水温め器撤去後の姿を可能な限り・・・」

と書いてあるがその給水温め器付が今回の製品の売りでは?

フロントのつかみ棒は後付け(もう付けてしまっているが)

太くなりがちなパーツだが金属製並みに細く好印象。

折れやすかったりするのだろうか。

前のカプラーは説明書とは逆にアーノルドタイプのほうが付属品になっている。

ナンバーは相変わらず横に異常に長いペラペラの金属板。

こいつは後日キッチンかどこかの戦前タイプに換えようかと思っている。

その横の四角いパーツはピストンのランボード上のカバー。

戦前の給水温め器付の写真だと付いていなくて

大井川のC108は付いている。

ワールド工芸のC53流線形キットが手に入ったので組んだ。

キットは2010頃に発売された精密ギアになった2代目のキット。

この車両これからおそらく再生産掛かっていないので

貴重と言えば貴重、人気薄と言えばそうかもしれない。

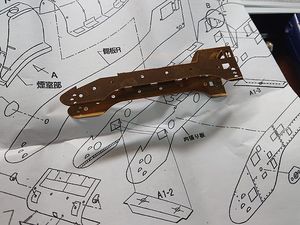

早速説明書通り組み立てるが

説明書のA1-2(下回りとねじ止めするための部品)ががつくところの

ボディの内張りの各穴が開いていない。

不良品か?

でももうメーカーに問い合わせてもまず在庫ないと思われ

まあ何とかなるだろうということで制作続行。

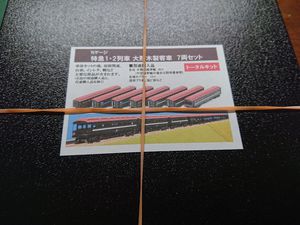

1か月に1両ずつ増備して10ケ月でやっと

フル編成になった特別急行3、4列車

いわゆる後の特別急行櫻。

3軸台車のTR71を履いた20m級の

3等木造客車をずらり並べた編成は

1、2列車とはまた違う魅力があるように思える。

走行抵抗の大きい編成を無難に走行させるために

荷物車の1両を鉄コレ動力で隠れブースターにしたのは前回の通り

コリン堂の木造客車のキットだが

全体としてカミカタメールで硬化させて

(ちなみに一気につけたりするとペーパーが伸びて狂いがちなので

少しずつ筆で塗る方法によって時間をかけて処理する。)

接着はプラセメント(白キャップ)で行い

剥がれかけたところも出てくるので

緑キャップを流し込んで白キャップを溶けさせて再硬化させる。

2か月かかったが

大型3AB時代の特別急行1,2列車 全10両編成完成した。

のちの特急富士と言われる列車である。

今回は関東大震災の震災復興車であるマニ29930が入っているので

(これは本当は幅が狭いのだがキットは他と合わせたタイプらしい)

震災後から大正15年9月の自動連結器化前の

ねじ式連結器バッファー付き、真空制動時代として作成した。

最っ後に完成させた三両。

スロネ28500。

前回のスロネと同型だが

こちらは前期型として作成。

屋根の明かり窓が少なく

また雨樋が中屋根上にあるので

付属の妻の雨樋の前期型用を付けて

側面の雨樋をひっくり返して屋根に接着した。

スイネ27100と同様の工作だが

2台目なのでうまくできた。

スロネ28508。

先日のスロネとまったく同じだが

こちらは窓の保護棒なしの形態にした。

新製時には保護棒はついていたのであるが

末期は撤去されていたようで

何時撤去されたのかはいまいち不明みたいなので

スロネは同一車両が3両あるので

1両は保護棒なし、もう一両(上の車両)は前期型。

として変化を付けてみた。

セット分の7両が完成したので走行動画を

このように最難関と思われる雨樋は

位置決めしてクリップで挟んで

ハンダを少量点付けしてから

全体に流す。

妻板の縦樋は0.4真鍮線を半田付けするのだが

先に真鍮線を半田メッキすれば特に問題ない。

室内灯を付けるために

台車も集電対応に

車輪はKATOの集電対応スポークを使用。

台車片側をテープで絶縁してプラネジで組み立て

片側の台車は車体と絶縁するために

切ったプラパイプを付属の金属パイプの代わりに使い

絶縁ワッシャで組み立てる。

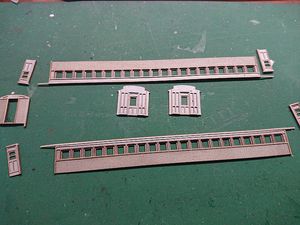

アルモデルよりぽつぽつとキングスの

旧型客車のキットが改良再版されているが

いよいよ大型3AB客車も発売となった。

限定のトータルキットとフル編成用増結の3両が

届いたので早速。

10両もの客車の金属キットなので

全数完成まで相当時間かかりそう。

しかもこの木造車系は床も金属だし

妻板も金属で少しめんどくさいので

まずはGWまでに完成した半数から。

早速組み立て始める。

いきなりオテン28070から

大型3AB時代の特別急行1、2列車(のちの富士)は

10年くらいの短い期間とはいえ

時期によって結構ディテールや車番が変わってたりするのだが

今回は大正14,5年の自動連結器付け替え直前のころと言う設定で。

当然車種は縦表記、車番は旧番号で

秋口の改良製品発売発表前に手に入れた

ワールドの8100形原形キット。

ずっと積キットになっていたが

新製品発売前に組み立ててしまえということで。

今回は前回とルシアンアイアンの解釈を少し変えて

クレオスのGRアイスシルバーにしてみた。

問題のキット。

2008年くらいの発売か?

旧動力なので走らせるまでが結構大変と言うが

動輪の位相を気を付ければ意外とあっさりと走る。

例によっ原形は上回りは簡単にできる。

最近完成品もキットもメーカーの販売ペースが異常に早くて

積みキットだけでなく積み完成品も溜まりつつあって

何か嫌な感じなのだが

10月に発売されていたワールドの

18900形(C51原形)のキットがようやく完成した。

初期ロットのなので

例の部品間違えがあるので

(ウォームギヤと動力車輪)

SSに電話して交換部品を送ってもらう。

とりあえず上回りから組み立てる。

ここの工程はきっちり精度出さないと

後々まで響くので慎重に。

先日の燕C51に続きワールド製大型蒸気キット。

特急テンダー仕様が欲しかったが

手に入らなかったので通常テンダー版。

まあこの手の製品ではけん引力はあまりあてにならないので

戦前の金属製客車の長編成を牽けることは

まず期待できないから特急仕様でなくてもよいか・・。

説明書は相変わらず作業の順番なんて教えてくれないから

テンダーからかボイラーからかキャブからか

といろいろ作り方があるが

テンダードライブのこの手のキットは

キャブから組み立てるのが精神的な負担も少なくよろしいかと。

相変わらず取り掛かり始めはいろいろ失敗も多いが

なんとか塗ってしまえばわからない程度には。

夕張鉄道21号機。

夕張鉄道発注のキューロクで

1941年製の日本最後に製造されたキューロクとなる。

21号機を選んだのは実機が保存されているのもあるが

両ランボードとも段付きで一番改造しやすいからであったりする。

種車は有井の最初期のキューロクのデフ付きというやつ。

開放てこ片持ちだったり銀メッキのテカテカ車輪だったり

手に入れたはよいが非常に調子悪い。

結果モーターがだめになってるっぽいので

もう走ることもないであろう有井のC11が犠牲になった。

久しぶりに組んだワールドの大型機、

C51171,248号機燕仕様。

色々と不満点も多いが何とか完成。

ワールドの売れ筋のC51シリーズであるが

先年動輪稟申がロストになってモデルチェンジ。

最近のワールドのキットは

真鍮、洋白、SUSと場所によって

適材適所に使い分けていて組みやすい。

戦後のB6と言えばこのスタイル。

河合のB6は4-5種類ほど出ていたが

その動力性能はさておいて

いまだにまあまあ手に入れることができる。

今回もJNMAでまあまあ走る2257タイプを手に入れたので少々改造。

今回はキッチンで少量販売されている

B6キャブかさ上げキットを使用。

簡単に言えば河合製品のサイドとキャブ前後のディテールw

全部削り取って薄洋白板のかさ上げキャブを張り付けるというもの。

難しいのはサイドタンクの前の部分の曲げのみ。

完成した大コンこと9200形。

キットは三菱芦別専用鉄道であるが

大夕張から芦別に行ってから1年くらいで廃車に

なっているのでほぼそのままで大夕張時代でもOKということで。

------------------------------------------------------------

組み立て開始

キットは最近のワールドの標準的な構成で

足回りは洋白できっちりと組める。

丸ヤスリで軸穴を整えるのもいつも通り。

動輪の軸の圧入もいつも通り。

ぽぽ経由で中古のハチロクが入った。

でもあまり似ていないのでそれっぽくすることに。

まずは定番の車高下げ。

動力ユニットを全部ばらしてダイキャストを削る。

この辺まで削ると約1mm位下がる。

モーションプレートはランボードにあたるので

上部をぎりぎりまで削る。

火室上部はモータ端子が当たるので

このようにぎりぎりまでルーターで削る、

IORIさんがA8用のライニングデカール作ったというので

ちょうど再生産されたばかりのワールドA8を再作成。

自連付け替え前の明治から大正初期ということで

端梁の自連関係のディテールを全部削って

バッファ用の穴をあける。

問題の位置決めや保持が難しいという側梁の取り付けも

実は上回りを全部つけた後だとその取付足が

ガイドになって簡単に取り付けられる。

これキットの設計時に計算されていたのかどうかは不明。