半年くらい前に組み立てた

クリエイトテラの基本3ABの特別急行1,2列車編成だが

明治43年通達843号と言うものによると

客車の足回りは褐色にするとある。

と言うこと気づいてしまったからには塗り替えてみた。

褐色と言ってもいろんな色の幅があり過ぎるし

具体的にどんな色と言うような決定的な

カラー写真や絵ハガキなどもあまりなく

wikiのホハの白黒写真の色の濃さ当たりから考えて

このクレオスの526番あたりで行こうということにした。

今年最後の大物作成。

そろそろ積キットも少し消化しようと。

まずは最近のキット

アルモデルからキングスキットの改良再販として発売されてるシリーズ

これはスハネ31(旧スハネ30100)のキット。

ディテールはほぼキングス新キットと同様ながら

格段に組みやすくなってしかも丈夫になった。

スハネ31(30100)とオハ34(33000→33980)

真ん中二つのオハ34がキングス時代のキットの組立。

アルモデルになって屋根がネジ止めできるようになって

屋根合わせの難易度が格段に下がった。

経年のせいかわからないが真鍮の素材の感じもちょっと変わった?

塗装開始。まずは帯色から。

三等車なので当然赤。

twitterでKATOのEF55をぶどう色1号に塗り替えている人がいたので

真似させてもらってやってみた。

マスキングテープはハセガワの0.3mmのタイプ。

元の銀帯とほぼ同じくらいか誤差の範囲くらい細いので

丁寧に銀帯をマスキングしてついでに標記類もマスキングして

ぶどう色1号を吹いた。

前面の連結器部分もダミーカプラーを切り取って

エアーホースの場所を変えて

連結器の切り欠きの形もいじくって

戦前の登場から数年後の後部運転台の整備と

前部連結器の常用化後の姿にしてみた。

パンタも戦前車らしく黒く塗った。屋根もぶどう色一色。

ボンネットの前の手すりも外して

ワイパーは余っていた銀河のシングルタイプを

1号機の戦前の位置に取り付け。

ワールドのEF55でも悪くないのだがそこは動力性は1枚も2枚も

上手のKATO機に昭和12,3年以降の特急牽引は

一手に引き受けてもらえるようになった。

記事にするの遅くなったが

ステン9020に続きほかの6両も。

この通り車体は一体成型で

床下と室内と台車のパーツが付く。

一体成型なのもあって車体にバリも散見されるので

きれいに取り除く。

時々積層痕みたいな醜い傷もあるがこれはもう目をつぶるしかない。

また歪みなどもそこそこあるがこれも仕方ない。

baoshiさん所のBOOTHから九州鉄道ブリル客車のキ3Dットを買った。の

キットの内容はこの通りで

3D一体成型の車体に3Dの妻板を接着して

3Dの屋根をねじ止めするもの。

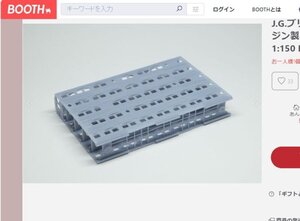

車体はこんな感じ。

この車両、九州北部に路線を広げていた九州鉄道が

明治の末期にアメリカに豪華列車を発注して

完成して日本に届いたときには

国策で九州鉄道は国有になっていて

結局ほとんど使用されずに幻の豪華列車となった一連のブリル社製の客車のこと。

戦前から散発的に話題になっているがその実態は

残された図面とわずかな写真から推測するしかなく

実写も早々に検測車などに改造されてしまって

その色すら様々な説がある。

原信太郎氏が作らせた一番ゲージ(45mmゲージ 1/32)が有名だが

これは原氏の完全な創造とあこがれの仕様と色となっていて

これをもとにしたJR九州のリゾート列車ともども

この色仕様ではないらしい。

これが妻板。

結構基本型客車と同様な雰囲気である。

ヤフオクで手に入れた謎のステン9020の3Dキット。

クリエイトテラさんという名でBOOTHで出品しているという噂も。

とりあえず1912年から1923年までの基本型客車時代の

特別急行車両を1両でも手に入れたということで早速組み立てと塗装をしてみる。

まあ一体成型の3Dキットなので組み立てはあまりないが。

まずは全体にサーフェイサーを噴く。

ここで全体を細かいやすりでやすって

積層痕をきれいに消したいところなのだが

木造車で木目のディテールがあるので

大きなバリなどを取るにとどめておいた。

最近の光造形3D技術も大分こなれてきたので

特に気になるような深い積層痕はない・

国鉄末期、追突事故から車掌を守るため

コキフの車掌室が編成内側に向けて連結されることが

多く見られた。

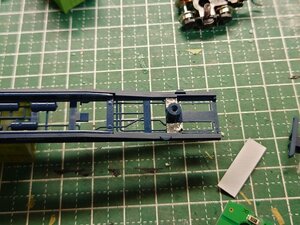

残念ながらN製品ではこっち側のテールライトが

点灯する製品は全くないので点灯化改造した。

まずはモールドされている反車掌室側の

テールライトに穴をあける。

0.8mm位か?

そしてこんな感じにアルミテープを使って

台枠表まで集電させて

もう発売から半世紀になろうとしているのに

ほぼ同じ仕様のまま何年かに一度再生産されている超長寿製品。

コキ10000は品番802から8002 コキフは803から8003

価格はコキは500円(抜)から770円(込)

コキフは550円(抜)から825円(込)と

多少値上げはしているものの今でも充分安く

この度再生産分を買い足して

22両編成のフル編成にしてみた。

その際折角なので尾燈と車掌室の室内灯を

点灯化してみようかと。

とりあえず、コキフの尾燈は0.8mmの穴をあけ

0.75mmのグラスファイバーが通るようにする。

集電方法は古い製品の方絶縁の車輪(今の製品は両絶縁車輪)を使って

2×10mmのボルトナットとワッシャ2枚と真鍮線で

このような感じで集電。

本当は反発力のあるリン青銅線のもっと細いやつが良いのだが

手持ちにないのでとりあえず真鍮線で。

この方法だと構造上前後台車それぞれ方軸ずつ+-の集電になる。

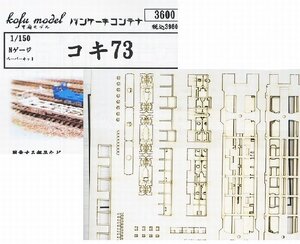

政府の後押しがあるのかないのか

再び試験運用が本格的に始まっている

低床コンテナ車のコキ73。

いつも4042レの先頭にくっついて新鶴見で見かけているので

興味津々。

某甲府のほうのモデル屋さんが

タイムリーにペーパーレーザーカットキットを出したので早速。

この一番左の使用せずに余るパーツは何だ?

と思っていたのだが後から知ったのだが

実はこれコキ72用の手すりだそうだ。

ぱっと見手すりと色くらいしか違いが判らないですから・・・。

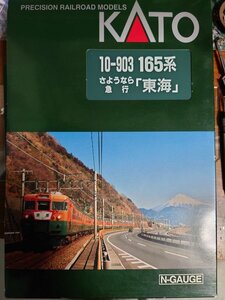

ついに出た。KATOのEF55.

どうせなら使用用途が限られる復活仕様でなくて

戦前のどこかの仕様が良かった・・・・

とは言わないようにしよう。

従台車はずして付属のナックルではなく

まぐねナックルを付けて開放DU可能なようにする。

次は上り方先頭車。

一体成型の顔を切り取ってから

原形窓先頭パーツを接着。

キットが一体成型になってからこの作業地味にめんどくさい。

前回の100番台と

これに定番のキッチンの原形戸袋窓と

タヴァサの2段窓のプレスドアを取り付ける。

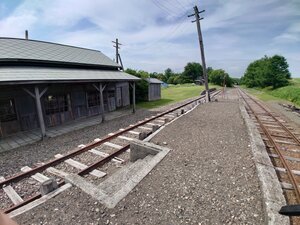

24日、いよいよ標津線奥行臼の駅跡へ

一部不機嫌された側線の続きの部分は

トロッコ鉄道のためか舗装されていたので駅まで入ってみた。

そして表に回ってみる。

なんと月曜日は休館日で駅舎の中は入れない。

中は見れなかったのに残念だが駅舎の中以外は

自由に見学できるのでまああきらめるしかない。

ホームに上がってみる

島式の1面2線+貨物側線構造だが

駅舎のほうにもホームのような盛り上がりがある。

これは鴨包み込み線のホームの跡のようである。

まずは斜里町内のダルマ。

1枚目は北浜駅から道路を挟んだ反対側の農協にあったもの。

車番等一切不明だが2両ともワム60000と思われる。

2枚目は斜里町内の公民館にあったやつ。

これもワム60000か?

斜里町の公民館ゆめホール知床に保存されている58683

最近のコメント