SLの最近のブログ記事

ヤフオクで手に入れた謎のステン9020の3Dキット。

クリエイトテラさんという名でBOOTHで出品しているという噂も。

とりあえず1912年から1923年までの基本型客車時代の

特別急行車両を1両でも手に入れたということで早速組み立てと塗装をしてみる。

まあ一体成型の3Dキットなので組み立てはあまりないが。

まずは全体にサーフェイサーを噴く。

ここで全体を細かいやすりでやすって

積層痕をきれいに消したいところなのだが

木造車で木目のディテールがあるので

大きなバリなどを取るにとどめておいた。

最近の光造形3D技術も大分こなれてきたので

特に気になるような深い積層痕はない・

ついに出た。KATOのEF55.

どうせなら使用用途が限られる復活仕様でなくて

戦前のどこかの仕様が良かった・・・・

とは言わないようにしよう。

従台車はずして付属のナックルではなく

まぐねナックルを付けて開放DU可能なようにする。

先日のTOMIX C55北海道仕様であるが

別売りの宗谷本線客車セットに49号機仕様にするための

ナンバーとプレートが低い位置につく49号機の煙室扉

そして夏姿では必需品の皿型の火の粉止めを

オークションでそれぞれ単品で買いそろえた。

火の粉止めくらいはせめてC55本体の付属品にして欲しいところであるが

今のご時世商魂たくましいというか

ちなみに宗谷本線客車セットは

マニとスハフ32とオハ62のセットで何れも

以前に単品で発売されていたもので

今回スハフには二重窓表現が付くということくらいが目新しい程度で

商品としてはたいして価値はないと思っている。

上の写真とこれでナンバープレートの位置に違いが判ると思うが

裏には製品の煙室はA、49号機のほうはBと刻印がある。

ついにファインスケールのC55がTOMIXから登場

蒸気末期に宗谷本線で活躍した40-50番前後のカマの仕様で。

プロトタイプからくる密閉キャブだったりの

いろんな意見はあるとは思うが

まあ素晴らしいプロポーションだとは思う。

値段もまあ量販店で1.5K以下に収まってるのでまあ合格か

ピントがあまあまだがバラシてみた。

当然評判が良かったC57シリーズからいじる必要がないので

C57とまったく同じ動力装置のようだ。

コアレスモータではなく走り出しのも超低速からぬるぬる動くわけではなく

唐山ながら非常に扱いやすい動力特性である。

まずはケース、いきなり誤植

一番右の「ボイラー上部の給水温め器撤去後の姿を可能な限り・・・」

と書いてあるがその給水温め器付が今回の製品の売りでは?

フロントのつかみ棒は後付け(もう付けてしまっているが)

太くなりがちなパーツだが金属製並みに細く好印象。

折れやすかったりするのだろうか。

前のカプラーは説明書とは逆にアーノルドタイプのほうが付属品になっている。

ナンバーは相変わらず横に異常に長いペラペラの金属板。

こいつは後日キッチンかどこかの戦前タイプに換えようかと思っている。

その横の四角いパーツはピストンのランボード上のカバー。

戦前の給水温め器付の写真だと付いていなくて

大井川のC108は付いている。

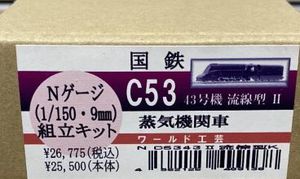

ワールド工芸のC53流線形キットが手に入ったので組んだ。

キットは2010頃に発売された精密ギアになった2代目のキット。

この車両これからおそらく再生産掛かっていないので

貴重と言えば貴重、人気薄と言えばそうかもしれない。

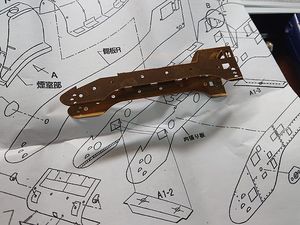

早速説明書通り組み立てるが

説明書のA1-2(下回りとねじ止めするための部品)ががつくところの

ボディの内張りの各穴が開いていない。

不良品か?

でももうメーカーに問い合わせてもまず在庫ないと思われ

まあ何とかなるだろうということで制作続行。

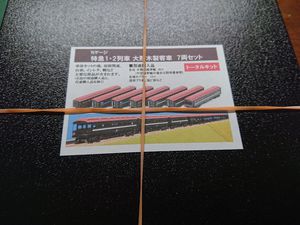

1か月に1両ずつ増備して10ケ月でやっと

フル編成になった特別急行3、4列車

いわゆる後の特別急行櫻。

3軸台車のTR71を履いた20m級の

3等木造客車をずらり並べた編成は

1、2列車とはまた違う魅力があるように思える。

走行抵抗の大きい編成を無難に走行させるために

荷物車の1両を鉄コレ動力で隠れブースターにしたのは前回の通り

コリン堂の木造客車のキットだが

全体としてカミカタメールで硬化させて

(ちなみに一気につけたりするとペーパーが伸びて狂いがちなので

少しずつ筆で塗る方法によって時間をかけて処理する。)

接着はプラセメント(白キャップ)で行い

剥がれかけたところも出てくるので

緑キャップを流し込んで白キャップを溶けさせて再硬化させる。

最近ワールド工芸から立て続けに発売されている

原形明治時代蒸気であるが

今回はなんと謎車である190形が発売されてしまった。

早速組み立てる。

とにかく全長が短い。

組立はこの大きさの車両なので

部品点数もそれなりなので時間はかからない。

特徴的な大きな水タンクであるが

折り曲げの順番を適当にやるとうまくいかないらしい。

作例も無理やりやってしまったので少々歪んでしまった。

機関部が出来たので1号(150形)と160形と比べてみる。

2か月かかったが

大型3AB時代の特別急行1,2列車 全10両編成完成した。

のちの特急富士と言われる列車である。

今回は関東大震災の震災復興車であるマニ29930が入っているので

(これは本当は幅が狭いのだがキットは他と合わせたタイプらしい)

震災後から大正15年9月の自動連結器化前の

ねじ式連結器バッファー付き、真空制動時代として作成した。

最っ後に完成させた三両。

スロネ28500。

前回のスロネと同型だが

こちらは前期型として作成。

屋根の明かり窓が少なく

また雨樋が中屋根上にあるので

付属の妻の雨樋の前期型用を付けて

側面の雨樋をひっくり返して屋根に接着した。

スイネ27100と同様の工作だが

2台目なのでうまくできた。

スロネ28508。

先日のスロネとまったく同じだが

こちらは窓の保護棒なしの形態にした。

新製時には保護棒はついていたのであるが

末期は撤去されていたようで

何時撤去されたのかはいまいち不明みたいなので

スロネは同一車両が3両あるので

1両は保護棒なし、もう一両(上の車両)は前期型。

として変化を付けてみた。

セット分の7両が完成したので走行動画を

このように最難関と思われる雨樋は

位置決めしてクリップで挟んで

ハンダを少量点付けしてから

全体に流す。

妻板の縦樋は0.4真鍮線を半田付けするのだが

先に真鍮線を半田メッキすれば特に問題ない。

室内灯を付けるために

台車も集電対応に

車輪はKATOの集電対応スポークを使用。

台車片側をテープで絶縁してプラネジで組み立て

片側の台車は車体と絶縁するために

切ったプラパイプを付属の金属パイプの代わりに使い

絶縁ワッシャで組み立てる。

アルモデルよりぽつぽつとキングスの

旧型客車のキットが改良再版されているが

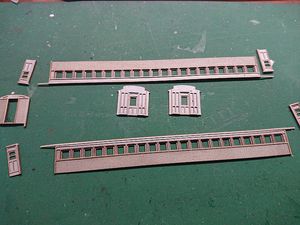

いよいよ大型3AB客車も発売となった。

限定のトータルキットとフル編成用増結の3両が

届いたので早速。

10両もの客車の金属キットなので

全数完成まで相当時間かかりそう。

しかもこの木造車系は床も金属だし

妻板も金属で少しめんどくさいので

まずはGWまでに完成した半数から。

早速組み立て始める。

いきなりオテン28070から

大型3AB時代の特別急行1、2列車(のちの富士)は

10年くらいの短い期間とはいえ

時期によって結構ディテールや車番が変わってたりするのだが

今回は大正14,5年の自動連結器付け替え直前のころと言う設定で。

当然車種は縦表記、車番は旧番号で

先日のC62東海道に続き今回はスワローエンゼル2号機の入線。

今はスハ44系でビシッと決まった戦後のつばめには

興味が薄れているので

実は今じゃないのだが無理やり買わされている感満載。

もっと昔から出ていそうだが

実は旧製品を含めて完成品メーカーとしては本邦初の

宮原型のC62。

宮原区独特の炭庫の外に増設された

重油タンク。

またキャブ屋根とドアの境目なども形なども

日立製C62のごく初期型の独特の角ばった携帯。

秋口の改良製品発売発表前に手に入れた

ワールドの8100形原形キット。

ずっと積キットになっていたが

新製品発売前に組み立ててしまえということで。

今回は前回とルシアンアイアンの解釈を少し変えて

クレオスのGRアイスシルバーにしてみた。

問題のキット。

2008年くらいの発売か?

旧動力なので走らせるまでが結構大変と言うが

動輪の位相を気を付ければ意外とあっさりと走る。

例によっ原形は上回りは簡単にできる。

最近完成品もキットもメーカーの販売ペースが異常に早くて

積みキットだけでなく積み完成品も溜まりつつあって

何か嫌な感じなのだが

10月に発売されていたワールドの

18900形(C51原形)のキットがようやく完成した。

初期ロットのなので

例の部品間違えがあるので

(ウォームギヤと動力車輪)

SSに電話して交換部品を送ってもらう。

とりあえず上回りから組み立てる。

ここの工程はきっちり精度出さないと

後々まで響くので慎重に。

長いこと再生産がされていなく(最後は2010年)

ほぼ市場から消えていたKATOのC62東海道が

再生産を機にコアレスモーター化された。

上回りはほぼ同じかと思っていたが

この通りかなり細かく改良されていた。

この範囲でも(左は旧製品スノープローはやえもん製)

煙突(消灯機構の廃止)、ランボードの網目、

手摺付き薄型デフとピストン尻棒やヘッドライトなどなど

かなり魅力度アップされている。

正面ナンバーの位置は3号機みたいにやや下目になった。

残念なのは他の仕様と同様に樹脂化されたハンドレール。

これでもだいぶ修正したのだが

結構ぐにゃぐにゃで

これだけは金属製だった初回生産型のほうが良かった。

それ以外に関しては10年の分のブラッシュアップがされていて

走りも実になめらかで素晴らしい。

160形に続いて発売された150形(1号機関車)。

実物はイギリスバルカンファウンドリー社から輸入当時、

使用実績が芳しくなく

10年もたたないうちに転属、大改造されたのであるが

モデルは160形は明治中期くらいの時期なのに対し

この150形は輸入当初の姿。

少し発売から時間がたってしまったが最古客車も含めて

目標は桜木町の急横ギャラリーのこの編成ということで

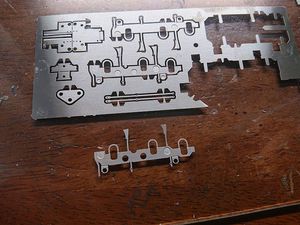

このキット、一部パーツに不良がある(必要な穴が貫通していない)

があり電話すると修正部品が送られてくる。

下の切り抜いたパーツが修正部品。

上のエッチング版の真ん中のパーツが不良品。

旧横の1号機関車は少し明るめの緑色。

鉄博の保存機は真っ黒に赤のライニング。

旧交通博物館時代は英国調のグリーンだった。

前述のように使用実績があまり芳しくない150形は

錦絵などにもほとんど登場せず

(錦絵はシャープスチュアートの160形がほとんどで

あとはエイボンサイトのA3形やたまに改造前の190形が出てくるくらい)

正確な色どころか大まかな色も実ははっきりとしていない。

作例ではやはり黒以外だと緑系統が圧倒的なので

今回は緑系統で攻めることに。

blogに勝手に載せてよいのかわからないが

とあるところで見た昭和初期の沼津の写真に

C51208号機が写っていた。

テンダーは燕仕様のままで給水ポンプ一変形のままでデフ付き。

おそらく昭和10年過ぎくらいと思われるが

もちろんテンダーの10000km限定表記はない。

反対側の写真はないがこの様子だとおそらく

単式コンプレッサーのままだと思われる。

と言うことで早速ワールド工芸の208号機キットを手に入れて

定番工程のキャブからの組み立て。

ちなみにこれもどこからか出所が今となっては不明だが

燕牽引指定機だった171号機のデフ付き。

編成から見るとおそらく燕をけん引していると思われる。

スハにはダブルルーフのようだし

丹那トンネル開通前?

先日の燕C51に続きワールド製大型蒸気キット。

特急テンダー仕様が欲しかったが

手に入らなかったので通常テンダー版。

まあこの手の製品ではけん引力はあまりあてにならないので

戦前の金属製客車の長編成を牽けることは

まず期待できないから特急仕様でなくてもよいか・・。

説明書は相変わらず作業の順番なんて教えてくれないから

テンダーからかボイラーからかキャブからか

といろいろ作り方があるが

テンダードライブのこの手のキットは

キャブから組み立てるのが精神的な負担も少なくよろしいかと。

相変わらず取り掛かり始めはいろいろ失敗も多いが

なんとか塗ってしまえばわからない程度には。

![IMG_20200627_221550[1].jpg](http://ayu2.com/train/assets_c/2020/10/IMG_20200627_221550%5B1%5D-thumb-300x211-32553.jpg)

![IMG_20200626_010153[1].jpg](http://ayu2.com/train/assets_c/2020/10/IMG_20200626_010153%5B1%5D-thumb-300x300-32559.jpg)