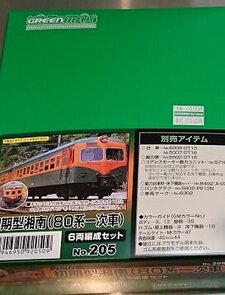

KATOのニセコとC62北海道の久々の再生産で

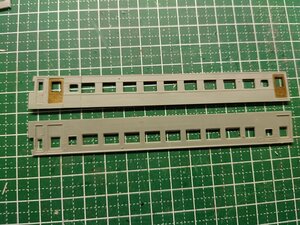

今回からスロ62とスユ13のベンチレーターも別体化と言うことで

折角だから同時発売のアッシーパーツで旧製品もグレードアップ。

それぞれ2両分でスロは2310円、スユ(オユ)は1650円と

まあ安くはないがこのためだけに買い換えるのもアレなので

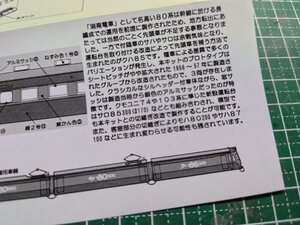

KATOのスロ62と10系客車は色々リファインされているものの

元は20世紀の発売製品なので旧43系ほどではないが

多少屋根ははずしにくいので慎重に

ところで久しぶりにバー銀座渋谷に行った。

コロナで銀座の方はやめてしまったが

渋谷だけはずっと健在。

今回は昭和13-14年富士と昭和19年富士を持っていって走らせた。