ELの最近のブログ記事

今年最後の大物作成。

そろそろ積キットも少し消化しようと。

まずは最近のキット

アルモデルからキングスキットの改良再販として発売されてるシリーズ

これはスハネ31(旧スハネ30100)のキット。

ディテールはほぼキングス新キットと同様ながら

格段に組みやすくなってしかも丈夫になった。

スハネ31(30100)とオハ34(33000→33980)

真ん中二つのオハ34がキングス時代のキットの組立。

アルモデルになって屋根がネジ止めできるようになって

屋根合わせの難易度が格段に下がった。

経年のせいかわからないが真鍮の素材の感じもちょっと変わった?

塗装開始。まずは帯色から。

三等車なので当然赤。

twitterでKATOのEF55をぶどう色1号に塗り替えている人がいたので

真似させてもらってやってみた。

マスキングテープはハセガワの0.3mmのタイプ。

元の銀帯とほぼ同じくらいか誤差の範囲くらい細いので

丁寧に銀帯をマスキングしてついでに標記類もマスキングして

ぶどう色1号を吹いた。

前面の連結器部分もダミーカプラーを切り取って

エアーホースの場所を変えて

連結器の切り欠きの形もいじくって

戦前の登場から数年後の後部運転台の整備と

前部連結器の常用化後の姿にしてみた。

パンタも戦前車らしく黒く塗った。屋根もぶどう色一色。

ボンネットの前の手すりも外して

ワイパーは余っていた銀河のシングルタイプを

1号機の戦前の位置に取り付け。

ワールドのEF55でも悪くないのだがそこは動力性は1枚も2枚も

上手のKATO機に昭和12,3年以降の特急牽引は

一手に引き受けてもらえるようになった。

ついに出た。KATOのEF55.

どうせなら使用用途が限られる復活仕様でなくて

戦前のどこかの仕様が良かった・・・・

とは言わないようにしよう。

従台車はずして付属のナックルではなく

まぐねナックルを付けて開放DU可能なようにする。

すでに秋には完成していたのだが

このblogでままだ発表していなかったEF13やトキ900などを

品鶴線とは今の横須賀線の鶴見品川間のことで

昔は山の手貨物船(今の埼京線)と一体になって

首都圏がらみの長大貨物列車がばんばん通るような路線でした。

その品鶴線の1950年代をイメージした貨物列車を

まずこれはワールドキットのEF13ラストナンバー31号機。

まだヘッドライトがおでこについている昭和28年ごろ仕様。

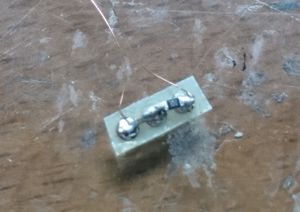

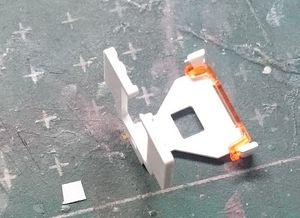

こんな風にヘッドライトをくりぬいて

このLEDを使って点灯化した。

流線形C53と同時に入手した

ワールド工芸EF55の5代目キット。

現行6代目と異なるのは

6代目がオリジナルのロスト+エッチングのパンタなのに対して

5代目はTOMIX製のPS14なことぐらいだと思われる。

ちなみにコアレスモータになった7代目が発売予告された。

早速組み立て。

巨大ロスト部品の前頭部と車体の

はんだ付けに少々神経を使うが

他は流線形だけあって部品数も少なく

難所はほぼない。

ちょっと積キットがまた増えてしまったので消化。

今回は6000形電気機関車。

東海道横須賀線電化に際して1923年に6両輸入された

デッカーの一族なのだが

6000形のうち600-6002の3両は

横浜港で関東大震災に遭遇水没し

引き上げ英国に引き返し再制作された機関車。

デッキ付きの左右非対称ボディの

他のデッカーとは異なった外観を持つ。

2両が戦後横須賀線に舞い戻ってきて

1970年ごろまで久里浜の主として君臨していた。

ワールドの8000形電気機関車がやっと完成した。

組み立てたのは4段ベンチレータのほう。

8000形は昭和頭に多種類輸入された英ベッカーの

機関車の一番の大物であるのだが

最初から通気が問題になっていたらしく

ごく初期からこのように

ベンチレーターを3段から4段に増設した車両が見られたらしい。

車体の組み立てはワールドのキットなので

特に問題もなく簡単に組みあがる。

前照灯は点灯化するので

中をルーターでくり抜いて

LEDが入るようにする。

TOMIXのEF60が問題の多かったM-9モーターから

M13モーターに載せ替えて再販されたので買ってみた。

買ったのは茶色の2時型。

ポイントでヨドバシ通販で買ったのだが

今回プチプチもなしにこんな包装で届いた。

中身は大丈夫か?

とりあえずケースは無事に割れてもないし

傷もついていなかったが・・・・・。

自分で取り付けるパーツは相変わらず細かい。

ホイッスルに信号炎管に正面の手すり。

あとナンバーにメーカーズプレート。

ワールドの旧KATO動力の3代目EF55であるが

やはり完成動力流用ということもあり

それ以降の4代目5代目より牽引力が安定しているので

重量級の戦前型の客車を牽かせるのには都合が良いので

このように戦前の一次改装に仕上げて活躍させているが

今回写真のように前照灯の点灯化を行った。

ちなみに一次改装のときに整備された後部運転台は

バック運転はほぼしないと思って間違いないので

点灯化は全部のみしかもスナパ回路も省略とした。

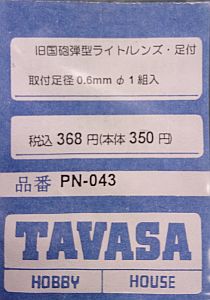

例によってライトはタヴァサのこの旧国用の

砲弾型ライト。

再生産されたワールドのEF55東海道原型。

ラベルにもⅤとあるとおりワールドのEF55としては5代目になる。

3代目からは動力付きで独特の先頭スカート形状から

カーブの通過のためになかなか苦労した設計で

3代目はKATOEF57動力を幅を狭くして偏心機構付きのもの

4代目は前の台車を左右動させ後ろの台車だけで駆動させる方式

そしてこの5代目は前の台車の左右動は変わらないが

2モーターにしてなんと5軸駆動にしてある。

まずは台車内フレームをこの段階で塗装。

いさみやのカラープライマーそのまま。

最近のワールドの動力車の定番作業の

動輪の打込み。

久々に再生産されたKATOのEF5860号機が入線。

今回から(もしかして前回も?)カプラーが

KATOカプラーからナックルに変わった。

折角なので解放ピンを0.8mmの穴をあけて

取り付けて解放DUができるようにした。

さてそのナックルカプラーの付くお召用の先台車。

アッシーで手に入れようとKATO総本山に行ったら

何と早くも売り切れ。

あわててあちこち探しまわろうとしたが

railways湘南ラインの通販サイトに発見。

たぶんキャンセル分なのであろうか?

銀色のCSナックルは普通に手に入った。

これも0.8mmの穴を慎重に開けて

トリップピンを差し込む。

とりあえず戦前系特急客車の室内灯取り付けはほぼ終了ということで。

昔キングスホビーから販売されていたEF57のKATO旧製品を

EGからSG仕様に改造するパーツを使用して

しかも戦前の(S24年浜電化以前)のパンタ移設前の仕様に。

まずは元のパンタ台を綺麗に削り落として

新たに1.09×1.68のプラ棒を使用して

パンタ台を作る。

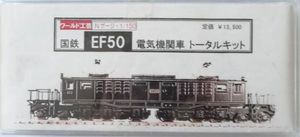

大正から昭和初期の東海道の花

デッカーの親分のEF50.

これはワールドの前代のキット。

現行キットでは原型、改装型など細かく分けてあるが

これは一応パンタはPS14であるが

台車もイコライザーをつける前であるし

デッキドアなども木製なので戦前の富士などの牽引時代

として使っても問題ない時代設定と思われる。

動力はフライホイール付きのもので

動力性能は問題ない。

問題は運転席裏のウエイトなどかなり補重には気を使ってあるが

どのくらいのけん引力があるかである。

さっさと組み立てる。

ボディー側は側面ベンチレーターを

曲がらないように半田付けすることくらいで

さしたる問題点はない。

ずっと仕掛中だったワールドのEF55(3代目?キット)。

動力部にKATOの旧製品のEF57の動力を使うやつである。

キットには当該動力部のダイキャストの幅を

削って狭くしたものが入っている。

昔TMSの記事にもなっていたが

この車体平行移動装置というのがうまく働くのか?

牽引力は?

そして冬になる前にこの状態まで完成していた。

このたびここから塗装-例の装置の微調整

等を行い完成の運びとなった。

仕掛一掃作戦の一連の続き・・・。

何故か作りかけのGMスハ43より

釧網線にいたオハフ46506。

実車はスハ43172→オハ47204(台車振替)

→オハ47505(北海道仕様に)

→オハフ46506(緩急車改造)

と3回も車番が変わった強者。

住宅用アルミサッシをはめ込んだ特徴的な車掌室窓は

もとの窓枠を削った後にプラ板で作成。

テールランプは銀河の旧客用。

C62山陽型がKATOから発売になって

下関のC62と言ったらやっぱりブルトレ牽引!

(25号機以外は形態が近い形のナンバーは付属していないので

とりあえず2両目は34号機にしているが)

20系1編成を引っ張り出してきたついでに

全車室内灯を装備することにした。

今回は写真のようにオレンジのカバーをつけて

多少黄色っぽく点灯させる。

ただ15両編成前部に室内灯をつけると

編成重量もかなり増加するので

先頭のカニがポイントなどで頻繁に脱線する。

そこで上州屋で買ってきた板鉛で補充。

まずは床下機器の隙間とこのように

発電機モールドの裏に。