食堂車の最近のブログ記事

今年最後の大物作成。

そろそろ積キットも少し消化しようと。

まずは最近のキット

アルモデルからキングスキットの改良再販として発売されてるシリーズ

これはスハネ31(旧スハネ30100)のキット。

ディテールはほぼキングス新キットと同様ながら

格段に組みやすくなってしかも丈夫になった。

スハネ31(30100)とオハ34(33000→33980)

真ん中二つのオハ34がキングス時代のキットの組立。

アルモデルになって屋根がネジ止めできるようになって

屋根合わせの難易度が格段に下がった。

経年のせいかわからないが真鍮の素材の感じもちょっと変わった?

塗装開始。まずは帯色から。

三等車なので当然赤。

記事にするの遅くなったが

ステン9020に続きほかの6両も。

この通り車体は一体成型で

床下と室内と台車のパーツが付く。

一体成型なのもあって車体にバリも散見されるので

きれいに取り除く。

時々積層痕みたいな醜い傷もあるがこれはもう目をつぶるしかない。

また歪みなどもそこそこあるがこれも仕方ない。

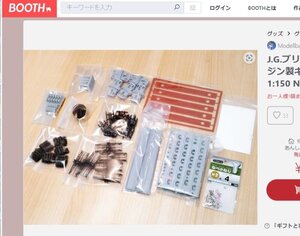

baoshiさん所のBOOTHから九州鉄道ブリル客車のキ3Dットを買った。の

キットの内容はこの通りで

3D一体成型の車体に3Dの妻板を接着して

3Dの屋根をねじ止めするもの。

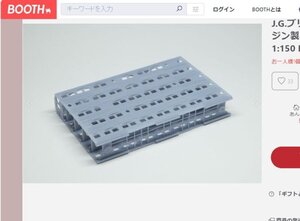

車体はこんな感じ。

この車両、九州北部に路線を広げていた九州鉄道が

明治の末期にアメリカに豪華列車を発注して

完成して日本に届いたときには

国策で九州鉄道は国有になっていて

結局ほとんど使用されずに幻の豪華列車となった一連のブリル社製の客車のこと。

戦前から散発的に話題になっているがその実態は

残された図面とわずかな写真から推測するしかなく

実写も早々に検測車などに改造されてしまって

その色すら様々な説がある。

原信太郎氏が作らせた一番ゲージ(45mmゲージ 1/32)が有名だが

これは原氏の完全な創造とあこがれの仕様と色となっていて

これをもとにしたJR九州のリゾート列車ともども

この色仕様ではないらしい。

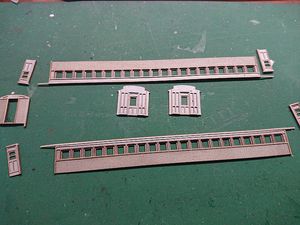

これが妻板。

結構基本型客車と同様な雰囲気である。

1か月に1両ずつ増備して10ケ月でやっと

フル編成になった特別急行3、4列車

いわゆる後の特別急行櫻。

3軸台車のTR71を履いた20m級の

3等木造客車をずらり並べた編成は

1、2列車とはまた違う魅力があるように思える。

走行抵抗の大きい編成を無難に走行させるために

荷物車の1両を鉄コレ動力で隠れブースターにしたのは前回の通り

コリン堂の木造客車のキットだが

全体としてカミカタメールで硬化させて

(ちなみに一気につけたりするとペーパーが伸びて狂いがちなので

少しずつ筆で塗る方法によって時間をかけて処理する。)

接着はプラセメント(白キャップ)で行い

剥がれかけたところも出てくるので

緑キャップを流し込んで白キャップを溶けさせて再硬化させる。

モデモのスハ33を何両もため込んだので

そろそろ本格的運用開始すべく

戦前型への塗り替え。

スハ33900(初代)へ原形復帰。

床下はGMのガーランドベンチレーターについてくる

大型電池箱とキングスのHM時代の水タンクのレジンコピーで

戦前のダブルルーフ客車の床下に復元。

セット分の7両が完成したので走行動画を

このように最難関と思われる雨樋は

位置決めしてクリップで挟んで

ハンダを少量点付けしてから

全体に流す。

妻板の縦樋は0.4真鍮線を半田付けするのだが

先に真鍮線を半田メッキすれば特に問題ない。

室内灯を付けるために

台車も集電対応に

車輪はKATOの集電対応スポークを使用。

台車片側をテープで絶縁してプラネジで組み立て

片側の台車は車体と絶縁するために

切ったプラパイプを付属の金属パイプの代わりに使い

絶縁ワッシャで組み立てる。

「つばめ」「はと」の食堂車として活躍したマシ35も

末期は業務用扉を開けられ、アルミサッシ化や

固定窓化され、さらに冷房もデーゼル化されるなど

近代化改装された後各地で活躍した。

また1~3は渡道し、急行「ていね」に組み込まれた。